【~連載~川端 隆史のアジア新機軸】

第182回[ASEAN×米中]タイ・カンボジアの国境紛争、米中の仲介をめぐるスタンスの違い

元外交官 × エコノミスト 川端 隆史のアジア新機軸

2025年7月、タイとカンボジア間の国境紛争が再燃し、大規模な軍事衝突に発展した。この紛争の遠因は植民地時代、フランスが作成した曖昧な国境地図にあり、プレアビヒア寺院周辺では長年にわたり領有権争いが続いてきた。

1962年に国際司法裁判所(ICJ)が寺院の主権をカンボジアにあると認めた後も、周辺地域の境界は未画定のままで、近年でも2008年と2011年に武力衝突が発生するなど、紛争の火種としてくすぶり続けている。

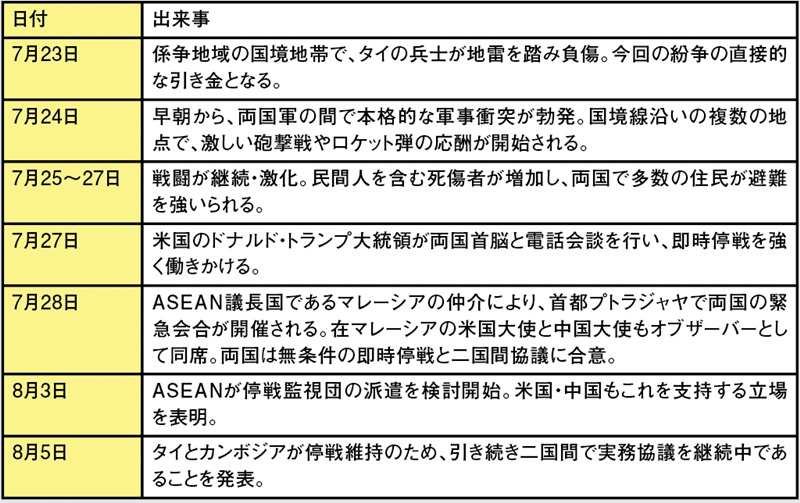

今回の紛争の引き金は、7月23日にタイ兵士が国境地帯で地雷を踏み負傷した事件である。両国は直ちに互いを非難し、タイは自国の大使を召喚し、在バンコクのカンボジア大使を追放という強硬措置に出た。翌24日には本格的な軍事衝突が始まり、激しい砲撃戦で民間人を含む約40人が死亡、両国合わせて30万人近くが避難を余儀なくされたと報じられている。

この事態を受け、ASEAN議長国のマレーシアに加え、米中が仲介に関与した。7月28日、マレーシアの仲介で即時停戦と二国間協議の再開が合意され、8月3日にはASEANが停戦監視団の派遣検討を開始した。しかし、両国は非難の応酬を続けており、捕虜の扱いなどをめぐり緊張状態は依然として続いている。

今回の仲介では、米中の異なるアプローチが浮き彫りとなった。米国はトランプ大統領の主導の下、経済制裁を示唆して両国に強硬な姿勢で停戦を迫った。東南アジアでの影響力を維持するため、調停者の役割を果たすことを通じて、中国への牽制を狙っているとみられる。地域へのコミットメントというよりも、大国の政治力学としての視点がトランプ政権に見られる。

一方の中国は、ASEANを軸とした対話促進を支持し、直接介入を避けた。両国と経済的な結びつきが強く、特にカンボジアの対中経済依存度が高い中国にとって、地域の不安定化は避けたい事態だった。そのため、ASEAN主導の枠組みを尊重し、裏方に徹する姿勢を対外的に示した。

今後、タイ・カンボジア間で再び緊張が高まる可能性は否定できず、根本的な解決策である領有権の画定作業は難航が予想される。特に、地域大国タイが当事者であるこの問題は、ASEANの内部メカニズムだけで解決するには限界がある。だからこそ、米中という域外大国の戦略的動向が鍵を握るのだ。

米国は同盟国タイとの関係を軸に中国の影響力拡大を牽制し、中国はASEANとの協調を通じて米国の圧力に対抗しようとしている。東南アジアは米中の地政学的競争の重要な舞台であり、両大国の思惑が今後の紛争解決プロセスや地域秩序の行方を大きく左右する。

こうした状況下で、日本企業もまた、経済安全保障、特にアジアにおける強靭なサプライチェーン構築という観点から、ASEANと米中の政治力学を深く理解し、戦略を立てていく必要があるだろう。

■2025年タイ・カンボジアの国境紛争の経緯

*2025年8月6日脱稿

プロフィール

川端 隆史 かわばたたかし

ジョーシス株式会社

ジョーシスサイバー地経学研究所(JCGR) 所長兼主任研究員

外交官×エコノミストの経験を活かし、現地・現場主義にこだわった情報発信が特徴。東南アジアなど新興国政治経済、地政学、サイバーセキュリティ、アジア財閥、イスラム経済、スタートアップエコシステム、テロ対策・危機管理などが主な関心事。

1999年に東京外国語大学東南アジア課程を卒業後、外務省で在マレーシア日本国大使館や国際情報統括官組織等に勤務し、東南アジア情勢の分析を中心に外交実務を担当。2010年、SMBC日興証券に転じ、金融経済調査部ASEAN担当シニアエコノミストとして国内外の機関投資家、事業会社への情報提供に従事。

2015年、ユーザベースグループのNewsPicks編集部に参画し、2016年からユーザベースのシンガポール拠点に出向、チーフアジアエコノミスト。2020年から2023年まで米国リスクコンサルティングファームのシンガポール支社Kroll Associates (S) Pte Ltdで地政学リスク評価、非財務・法務のビジネスデューデリジェンスを手がけた。

2023年にEYストラテジー・アンド・コンサルティングのインテリジェンスユニット・シニアマネージャーとしてビジネスインテリジェンスの強化を手がけた後、2024年4月よりジョーシス株式会社にてジョーシスサイバー地経学研究所を立ち上げ、地経学とサイバー空間をテーマに情報発信。

共著書に「マレーシアを知るための58章」(2023年、明石書店)「東南アジア文化事典」(2019年、丸善出版)、「ポスト・マハティール時代のマレーシア−政治と経済はどうかわったか」(2018年、アジア経済研究所)、「東南アジアのイスラーム」(2012年、東京外国語大学出版会)、「マハティール政権下のマレーシア−イスラーム先進国を目指した22年」(2006年、アジア経済研究所)。

栃木県足利市出身。NewsPicksプロピッカー、LinkedInトップボイス。

SNSリンクはこちら