【~連載~FINANCIAL PLANNING シンガポールでおトクに賢く生きる】

第296回 子どもの金銭教育 海外ではキャッシュレスが一般的

海外では、キャッシュレスカードを使った教育が一般的です。小学生のうちからプリペイドカードを持たせ、年齢が上がるとクレジットカードを使い始めるケースもあります。親のスマホに利用ごとの通知が届く仕組みを活用すれば、子どもの使い方をモニターできるため安心感もあります。

キャッシュレスの最大の利点は、履歴が残ること。使った金額や日時が明確に分かるので、後から振り返って管理する習慣を身につけやすいのです。

現金とキャッシュレスのメリットデメリット

現金とキャッシュレス、それぞれにメリットと課題があり、家庭の方針によって選び方は異なるでしょう。

現金の場合は「1日300円まで」など短い期間ごとの予算を決めて渡すと、子どもも管理しやすくなります。キャッシュレスの場合は、明細を親子で一緒に見ながら「この出費は本当に必要だった?」と振り返る習慣を持つことが大切です。

自立を促す教育

さらに海外では、金銭教育だけでなく「自立を促す教育」全般が重視されていると感じます。

例えば持ち物の準備は親が手伝うのではなく子ども自身が行い、忘れ物をしたら自分で責任を取る。合宿の際にも荷物を子どもが詰めればどこに何があるのか把握しやすく、当日もスムーズに行動を取れます。

先日、試合の時にユニフォームを忘れていき、試合に出れなかったようですが、大きな学びになり、どうしたら忘れないかを考えていました。試合も週1などで頻繁にあり、スケジュールも変わるので先生も前日にいちいち教えてくれないようで、カレンダーを見るしかありません。

小学校高学年になると、予定が複雑になり、持ち物も各科目や部活などであって忘れ物をしがちですが、なんとかなるので口出しせずに見守るようにしています。

日常生活から学ぶ

料理や洗濯といった家事も、小学校高学年くらいから男女を問わず任されることが多いのです。わが家の子どもも、友達に刺激を受けて自発的に料理や洗濯や片付けをするようになりました。

料理もYoutubeを見てなんでもやりたがりますが、比較的安全性が高いエアフライヤー、オーブン、レンジなどを使うか、親が近くにいる時に練習をするなども考えられます。

また、学校の宿題も親はできるだけ教えないように言われています。自分で考えてどうしてもわからない場合はネットで検索をしたり、親にも聞くこともありますが。こうした日常の積み重ねが、金銭教育にも自然とつながっていくのだと思います。

お金の使い方を教えることは、単なる「計算練習」ではありません。自分で考え、選び、責任を持つこと。これは海外でも日本でも共通して求められる力です。

家庭の文化や子どもの性格に合わせて、現金とキャッシュレスを上手に組み合わせながら、自立心を育てていけたら良いのではないでしょうか。

浪費タイプか節約タイプか

また、うちの子はお金を使い過ぎるなどの相談を受けることがよくあります。1日にどれくらい使うかは子どもの性格にもかなりよるようです。

私は心配性なので万一の際のタクシー代など現金(10-20ドル程度)、プリペイドカード等(残り10ドルで30ドルオートチャージ)を渡していますが、バス代も含めて1日2ドルも使わないので残高がほぼ減りません。あまりにも使うようなら、子どもと話し合うなどをして、建設的なお金の使い方を一緒に考えていくことが大切です。

プロフィール

花輪陽子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)CFP®認定者。

「ホンマでっか!?TV」などテレビ出演や講演経験も多数。 http://yokohanawa.com/

| Website Twitter:@yokohanawa |

| 新刊情報 |

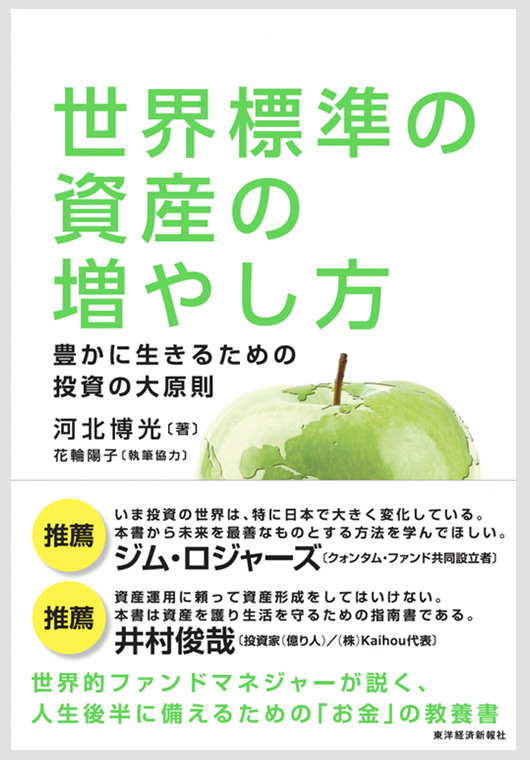

世界標準の試算の増やし方

豊かに生きるための投資の大原則

河北博光[著]/花輪陽子[執筆協力]

バックナンバーはこちら

【花輪陽子のFinancial Planning】